構造材

構造材とは

木造住宅は、柱や梁などの重要な構造部分が骨組みとなって構成されています。そして、これら主要構造箇所に使用される木材を「構造材」と呼びます。 主要構造箇所は、柱、梁、外壁、屋根、床などです。

これらの部材が腐ったり割れたりすると、家は外力に弱くなり、地震や台風などで倒壊する危険が生じます。 そのため、主要構造箇所の部材は、より適切な選択が要求されます。

従来、構造材には国産材の松や檜、杉、栂(つが)、欅(けやき)などが使われていましたが、 住宅需要が急増すると、国産材では賄いきれなくなってしまいました。 そのため、廉価な米マツや米楓(メープル)などの輸入材を使用するようになりました。

含水率

次に、構造材は構造部材の含水率が重要です。

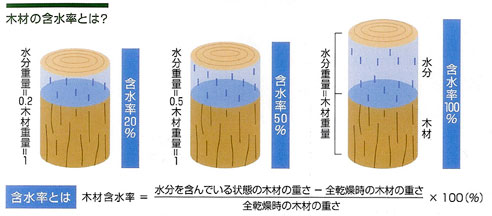

含水率とは、木の乾燥している部分と、木に含まれている水分の割合です。 つまり、木の単位体積当たりの水分量のことです。

含水率が100%なら、木の乾燥部分の重量が、同部分の水分量と同じ割合ということになります。 含水率が低ければ低いほど木は乾燥しているわけです。

ちなみに、伐採直後の含水率は200%を超えており、建築部材として加工し ※げんのうで釘を打とうものなら、水が飛ぶような状態です。

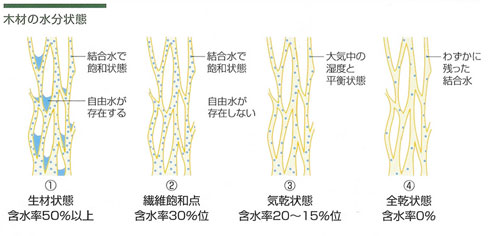

木材の収縮や変形は、含水率が30%を下回るころから始まります。 そして、18%以下になると、そうした収縮や変形がほとんどなくなります。

※げんのう … 大きなかなづちのこと

結合水

結合水が抜けないと、木材の含水率は下がらず乾燥しません。 通常の天然乾燥では、10年たっても日本の気候の場合では、含水率が15%以下にはなりません。

ちなみに北米では湿度が日本より低く、13%程度まで下がります。 日本の気候下で15%以下に下げるには、強制的に乾燥してあげなければなりません。 つまり、従来の天然乾燥では、室内環境に調和する含水率まで乾燥させることは、不可能だったのです。

しかし、夢ハウスの家は、含水率を10%以下に引き下げた構造材を使用しています。 十分に乾燥し、くるいの生じない無垢材を構造材として使用できるのは、夢ハウスが開発した大型乾燥窯 ドライランバーの成果です。

ちなみに、木が歪んでしまうのは、木が含んでいる結合水が原因です。 結合水が抜け出るときに、木が歪んでしまうのです。

含水率に関するJAS規格

木材の品質基準でもあるJAS規格では、含水率18%~20%の用材を乾燥材の規格としています。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律主要な告示」では、使用する木材を「乾燥木材」に限定しており、その含水率は20%以下と明示しています。

これを受けて、住宅金融公庫の「木造住宅工事共通仕様書」でも、気密工事を行う場合は、含水率20%以下の乾燥木材を使用しなくてはならないと定めています。

含水率と構造材

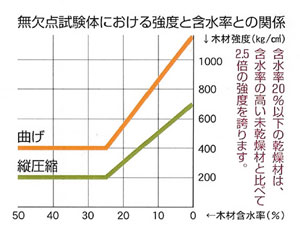

含水率が15~18%になると、木材の収縮や変形はほとんどなくなります。

つまり、無垢材を構造材として使うには、含水率を15~18%まで下げてからでないと安心できないということです。

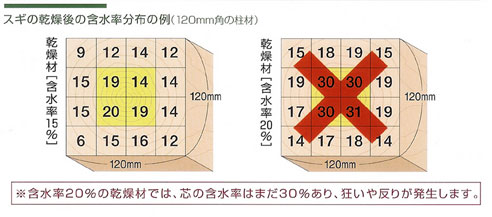

しかも、木材の表面だけでなく、芯の部分まで含水率を下げなくてはなりません。

たとえ含水率を20%まで下げたとしても、芯の含水率が30%なら、木材が乾燥し始めると、木材が細ったり反りが生じたりしてきます。非常に危険です。

ちなみに、芯の部分の含水率を20%以下にするためには、全体の含水率を15%程度まで下げておく必要があるといわれています。

しかし、実際には、15%以下であっても、「くるい」が生じるものです。

できれば10%以下まで下げてから、構造材として使用すべきです。

ところが、今までの常識では、そのようなことはほとんど不可能でした。 日本の木材乾燥は天然乾燥が主流です。 前述のように、日本の風土気候では、天然乾燥なら含水率が15%以下にはなりません。 つまり、従来の天然乾燥では、室内環境に調和する含水率まで乾燥させることは不可能だったわけです。

しかし、当社は含水率を10%以下に引き下げた構造材を使用しています。 十分に乾燥し、くるいの生じない無垢材を構造材として使用できるのは、夢ハウスが開発した大型乾燥機(窯) ドライランバーの成果です。

木材の収縮の例

木材の収縮の例 木材の変形の例

木材の変形の例

内装材は含水率8%以下が理想

大気中の温度と湿度を基準とした「平衡含水率」に対して、冷暖房を使用する室内の温度と湿度を基準に、木材が収縮・変形しない安定して平衡状態を保つ含水率を「室内平衡含水率」と表現しました。

現代は、多くの家庭でエアコンを使用し、かつ気密性の高い住宅が増えています。 そのため、とくに冬場に室温が上がり空気が乾燥しています。 こうした状況は、木材にとっては過酷な環境といえます。 それでも木材が不具合を生じないようにするには、含水率を10%以下まで下げる必要があります。 内装材は8%以下が理想なのです。そうした理想を実現したのが、大型乾燥機(窯) ドライランバーです。

木材の選択と乾燥

住宅建築には、木材を適材適所で使う必要があります。

土台には固く腐りにくいヒバ材を使用し、柱には杉材、梁には松材といったように、木材の性質によって使い分けます。そうした考え方は古い昔からありました。

1380年前に建立された法隆寺や、600年前建立の羽黒山(山形)五重の塔などは、そうした知恵によって建てられたもので、現在でも強固な姿を誇っています。

木材を適材適所で使用し、十分に乾燥させて建てれば、年月が経つに従い、さらに木材は硬くなってゆきます。 しっかりと乾燥させた木は、呼吸しながらさらに乾燥し固化が進みます。

大型乾燥窯ドライランバーによって、十分に乾燥させた、乾燥無垢材ドライキューピットは、 通常では不可能なくらいに含水率を下げ乾燥した木材ですので、年数が経てば建つほど頑丈な家になっていきます。

ドライランバーとは

本物の木造住宅を建てるには、無垢材の乾燥技術が不可欠です。 夢ハウスは、2億円もの研究開発費を投じて、無垢材の含水率を極限まで下げる大型乾燥機 ドライランバーを開発し、完成させました。

このドライランバーで乾燥された、収縮・変形の少ない無垢の構造材・内装材が「ドライキューピット」です。 ドライキューピットは、冷暖房の使用によって室内が極度に乾燥しても、収縮・変形のない安定した木材です。

乾湿によるくるいがすくないことから、床暖房にも対応した無垢のフローリングとしても利用されております。 このような、独自の乾燥技術によって、本物の木造住宅を廉価でお客様にご提供できるのです。